दिलीप कुमार की त्रासदियों में प्रेम और पीड़ा का अनोखा संगम

दिलीप कुमार की फिल्में: प्रेम और त्रासदी का अनूठा मिश्रण

दिलीप कुमार की फिल्मों में रोमांटिक त्रासदियों का मुख्य विषय एक ऐसे महान व्यक्ति की मृत्यु का शोक है, जो समाज में दूसरों से श्रेष्ठ है, लेकिन अपने सामाजिक परिवेश में कमजोर है। उनके दृढ़ संकल्प और सहनशीलता के कार्य मानवता के मानदंडों का उल्लंघन नहीं करते, जब रोमांस के सिद्धांत स्थापित हो जाते हैं।

यह नायक अपने समाज में अद्वितीय है, लेकिन अत्यधिक अलग-थलग और परायापन का शिकार है। उसकी भावनाएँ और आत्म-अभिव्यक्ति की क्षमता सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक है, लेकिन उसे सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ता है। वह त्रासदी के लिए विशिष्ट एक मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अनिवार्यता और सामाजिक मानदंडों के प्रति असहमति शामिल है। अक्सर, यह एक नैतिक रूप से मजबूत चरित्र होने का मामला होता है जो एक उजागर स्थिति में होता है।

साहित्य, सिनेमा और रंगमंच में, 'त्रासदी नायक' उस पात्र के समाज से अलगाव से संबंधित होता है। इस नायक को पीड़ा, बलिदान या मृत्यु का सामना करना पड़ता है, और यह एक यथार्थवादी कथा में करुणा उत्पन्न करता है। वह एक निर्दयी व्यक्ति के साथ तीव्र संघर्ष में होता है, और अक्सर अपने आंतरिक और बाहरी संसार के बीच संघर्ष में एक असहाय शिकार बन जाता है। वह औसत व्यक्ति से कमजोर हो सकता है, लेकिन एक विक्षिप्त समाज के हाथों उसे गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। वह मानवता से बाहर रखा गया एक निर्दोष शिकार है।

दिलीप कुमार की त्रासदियों ने करुणा को गहन भावनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया और उन्हें एक असहाय व्यक्ति के रूप में दर्शाया, जो दर्शकों की सहानुभूति को गहराई से छूता है। दर्शकों ने उनके दुख को मानवता और न्याय के मूलभूत विचारों के खिलाफ देखा। इसके अलावा, दर्शकों ने पाया कि उनके नायक के जीवन में घटित घटनाएँ किसी न किसी रूप में उनके अपने अनुभवों से मेल खाती हैं। एक दर्शक महसूस करता है कि वह कभी न कभी उसी स्थिति में था, क्योंकि ये स्थितियाँ फिल्म की कथा में अधिक स्वतंत्रता के मानदंडों द्वारा आंकी जाती हैं।

क्लासिकल युग में, और बाद में भी, दिलीप कुमार द्वारा निभाए गए अत्यंत भावनात्मक मृत्यु दृश्य, उनके चौदह फिल्मों के चरमोत्कर्ष में, उनके स्क्रीन व्यक्तित्व का एक अद्वितीय चिह्न थे। इन फिल्मों में, नायक, अपने विश्वासों को बनाए रखने के लिए अनंत संघर्ष और पीड़ा का सामना करने के बाद, लगभग बलिदान के वेदी पर मृत्यु को प्राप्त करता है, जिसमें प्रेम और जीवन की त्रासदी की यात्रा का अंतिम समापन होता है।

वास्तव में, दिलीप कुमार द्वारा निभाए गए कई पात्र, कम से कम क्लासिकल युग में, यह दिखाते हैं कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, युवा हो या बूढ़ा, जीवन अंततः व्यर्थ है; इसे किसी न किसी संदर्भ में खोना ही होगा। जब पात्र अपनी पहचान को पीड़ा में और अंततः मृत्यु में विलीन कर देता है, तो यह वास्तव में उसके अस्तित्व का पूर्ण विनाश बन जाता है।

यह निश्चित नहीं है कि उस समय की फिल्मों में मृत्यु का दृश्य एक जानबूझकर डिज़ाइन किया गया उपाय था, जो कहानी में संचित भावनात्मक प्रवाह के समापन को प्रेरित करता था और पहले से ही भावनात्मक रूप से चार्ज दर्शकों के साथ पीड़ा और बलिदान के कैथार्सिस को बातचीत करता था। इस विषय की मृत्यु का समापन दर्शकों को एक अचानक राहत प्रदान करता था, जो अन्यथा निरंतर और अंतहीन लगती थी।

इसके अलावा, मृत्यु के माध्यम से, अभिनेता ने न केवल एक जीने योग्य जीवन का रूपक प्रस्तुत किया, बल्कि भारतीय दर्शन के अनुसार, सामान्य जन की मानसिकता में गहराई से निहित एक कारण के लिए अपने जीवन का बलिदान करने की पवित्रता को भी प्राप्त किया, जो अंततः आत्मा के उद्धार की ओर ले जाता है। इस प्रकार, मृत्यु एक उत्सव बन जाती है, जो अक्सर प्रियजन की बाहों में होती है, और कभी-कभी मरने वाले व्यक्ति के चारों ओर समुदाय के साथ होती है।

कोई अन्य कलाकार, शायद मीना कुमारी को छोड़कर, जिसे भारतीय सिनेमा की 'त्रासदी रानी' कहा जाता है, इस तरह के जटिल भावनाओं के साथ मरते हुए पात्र को बदलने की क्षमता नहीं रखता था। इस अवधि की कई फिल्मों में, दिलीप कुमार की चरित्र चित्रण अनुत्तरीत प्रेम के चारों ओर निर्मित थे, जो अभिनेता के व्यक्तित्व के कुछ मूलभूत गुणों को परिभाषित करते थे। उनके चरित्र चित्रण ने इन फिल्मों के मूल स्वरूप को निर्धारित किया।

ये पात्र एक महिला के प्रेम के चारों ओर केंद्रित थे - अनिवार्य longing, क्षणिक विजय, और अलगाव, पीड़ा और दुख का परिणाम। ये बड़े समाज के दुख को व्यक्तिगत दुःख के रूप में व्याख्यायित करते थे। यह, वास्तव में, एक दुखी, आत्म-दया करने वाले और आत्म-व्यस्त नायक का प्रतिनिधित्व करता था, जिसने दर्शकों को अपनी खुद की निराशा और helplessness के भावनाओं को मुक्त करने में मदद की। दर्शकों के लिए, आत्म के विनाश और निरंतर मृत्यु की इच्छा का अंतर्निहित रूपक नायक के किसी अंतरंग या बड़े कारण के लिए बलिदान के समान आकर्षण रखता था।

फिल्म में सभी स्थितियों का मूल उद्देश्य एक चिंतनशील और उदासीन चरित्र का निर्माण करना था, जो अपने दर्द का आनंद लेते हुए दिखाई देता था, लेकिन साथ ही उसमें डूबता भी जाता था। इस प्रकार, दर्द का स्रोत और स्वभाव वास्तविक और फिर भी अमूर्त दिखाई देता था।

इन फिल्मों के मूल सिद्धांत अनगिनत प्रेम किंवदंतियों से प्रेरित थे, जिनमें समाज में स्थिति को चुनौती दी गई थी और सामाजिक रूप से वर्जित प्रेम के माध्यम से उत्तेजित किया गया था। इस प्रेम को प्रेमियों द्वारा पीड़ा के रूप में आंतरिक किया गया था, और वे अक्सर केवल मृत्यु के बाद स्वर्ग में आत्माओं की बैठक के माध्यम से अपने उद्धार को पाते थे। इस प्रकार, एक कारण के लिए अपने शारीरिक रूप, शरीर का बलिदान करने की पूर्वी अवधारणा आत्मा की अमरता को रेखांकित करती है।

प्रियतम के प्रति यह अनुत्तरीत प्रेम लोककथाओं में एक केंद्रीय विषय था, जिसका संबंध मध्यकालीन भक्तिमार्ग आंदोलन से है, जिसकी उत्पत्ति सामंतवादी उत्पीड़न के प्रति जनसामान्य की निष्क्रिय प्रतिक्रिया में होती है। अंतिम मुक्ति को उत्पीड़कों के खिलाफ एक अंतहीन आंतरिक पीड़ा के रूप में चित्रित किया गया था। यह पीड़ा जीवन के एक बड़े दृष्टिकोण के माध्यम से औचित्य दी गई थी, जिसमें प्रियतम का ध्यान आकर्षित करना जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रस्तुत किया गया था। यह मायने नहीं रखता था कि कोई प्रियतम की बाहों में था या अलगाव और पीड़ा का सामना कर रहा था।

इन फिल्मों में, बचपन का प्रेम केंद्रीय महत्व रखता था, जो हमेशा अभिजात्य और सामान्य लोगों के विभाजन के पृष्ठभूमि में होता था। दो युवा आत्माओं के बीच मासूम और नाजुक चाहत हमेशा परिवार के बुजुर्गों के अत्याचार और सामाजिक असमानताओं का शिकार बन जाती थी। जब बचपन के प्रेमी वयस्कता में पहुँचते थे, तो वे अपने साथ तीव्र बचपन के आकर्षण को लेकर चलते थे और अलगाव की पीड़ा का सामना करते थे, जो अक्सर मृत्यु में सांत्वना पाती थी।

दिलीप कुमार का व्यक्तित्व इस अवधि में एक और आयाम भी रखता था - एकतरफा प्रेम का सिंड्रोम, जो जल्द ही भारतीय सिनेमा की एक विशिष्ट विशेषता बन गया। इस प्रेम को पीड़ित द्वारा उसकी एकमात्र मुक्ति के रूप में देखा जाता था, जो वास्तव में उसके अस्तित्व का सार होता था।

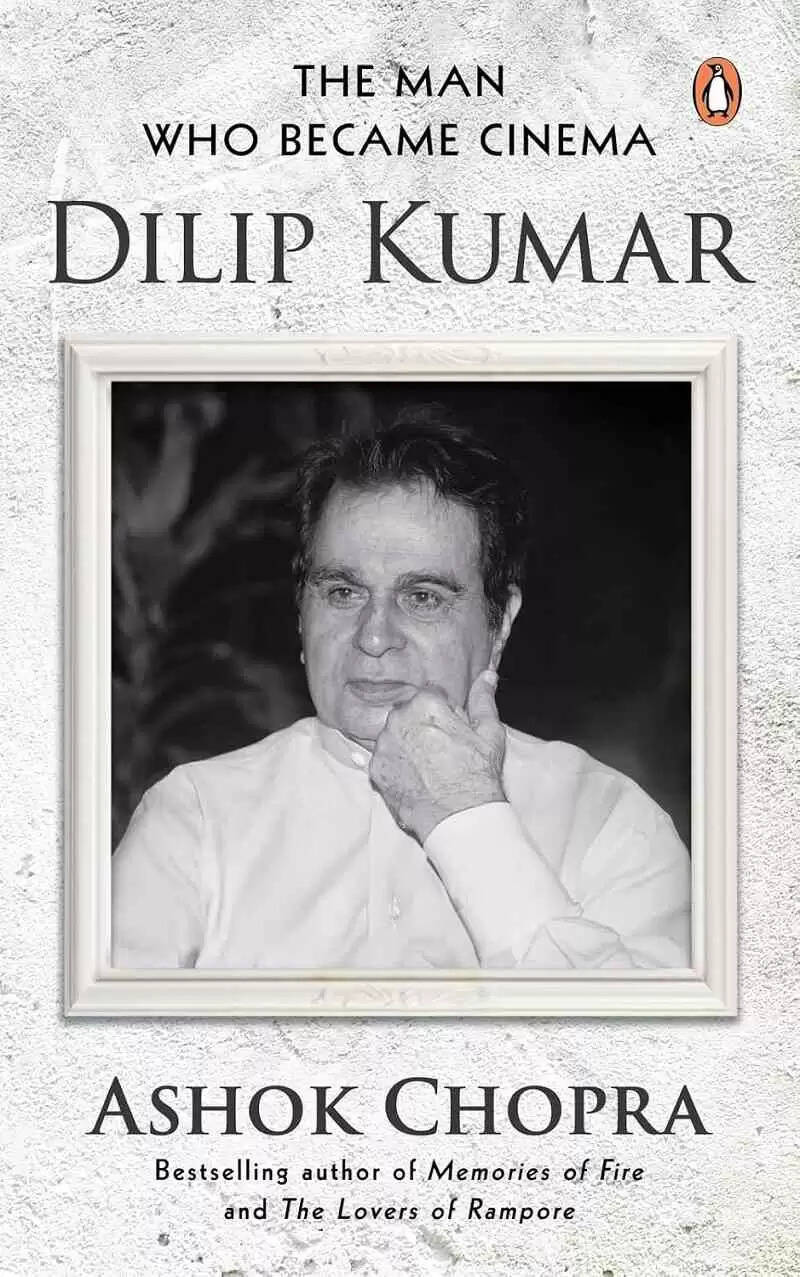

अनुमति के साथ उद्धृत दिलीप कुमार – द मैन हू बेकम सिनेमा , अशोक चोपड़ा, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया।

.png)